La viscosità del mantello, questa sconosciuta

A noi abitanti della superficie terrestre viene naturale pensare alle rocce come qualcosa di solido, rigido, immutabile. Se la nostra esperienza della Terra non si limitasse al suo guscio più esterno, scopriremmo invece che gran parte delle rocce del nostro pianeta ha uno spettro di comportamenti più ampio, che comprende la possibilità di fluire e di scorrere, anche se molto, molto lentamente

di Gaia Soldati

www.ingvambiente.com

Duri, senza perdere la tenerezza

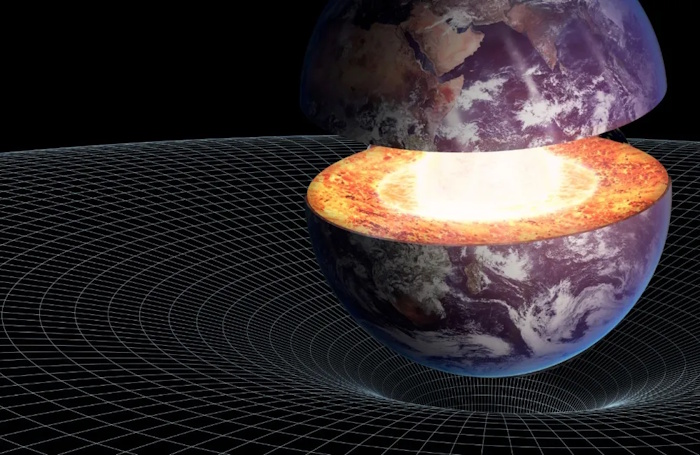

Visto che solitamente non affondiamo nel pavimento di casa o nel suolo su cui camminiamo, la Terra ci appare piuttosto solida. Eppure, sotto la rigida litosfera (una guscio sferico spesso circa 100 km che comprende la crosta e la parte più superficiale del mantello) la temperatura elevata (fino a 1400 °C) risulta in una fascia detta astenosfera, che arriva a profondità di almeno 350 km (e potenzialmente fino a 700 km), in cui le rocce hanno un comportamento plastico, simile a quello di un fluido ad altissima viscosità. Queste condizioni interne al nostro pianeta pongono le basi della teoria della tettonica a placche, secondo cui pezzi di litosfera rigida possono galleggiare sulla “soffice” astenosfera, trascinati dai moti convettivi che si generano alla base del mantello dal calore proveniente dal nucleo sottostante (fig.1).

La parola galleggiare ci porta inevitabilmente a pensare all’acqua; dobbiamo quindi immaginare l’astenosfera come un mare di magma? No, in realtà non è liquida, come dimostra la trasmissione delle onde di taglio, bensì è composta principalmente di roccia solida con solo una piccola frazione fusa: si comporta come un solido elastico su tempi caratteristici delle onde sismiche, ma ha la capacità di scorrere lentamente su scale temporali lunghe, così come fanno i fluidi molto viscosi. Un materiale che appare solido sul breve periodo e liquido su tempi lunghi si dice viscoelastico. Ciò significa che nonostante il detto ‘duro come un sasso’, anche i sassi, o per meglio dire le rocce, possono mostrare un certo grado di duttilità se si ha la pazienza di osservarli per molto, molto tempo: almeno alcuni secoli!

Cos’è la viscosità e da cosa dipende?

Nella vita di tutti i giorni abbiamo esperienza di materiali che chiamiamo viscosi; ne sono un esempio l’olio, il miele, il dentifricio, il catrame. Ma anche sostanze comunemente dette liquide, come il latte o l’acqua, hanno una loro viscosità, sebbene molto piccola. Questa proprietà rappresenta la resistenza di un materiale a fluire, perciò si può affermare per esempio che il dentifricio è più viscoso del miele, che a sua volta lo è più dell’olio, semplicemente osservando la velocità con cui questi materiali scorrono su un piano inclinato, o le dimensioni della macchia che producono se lasciati cadere dalla stessa altezza (per approfondire guarda questo video).

Figura2. Comportamento di due liquidi a diversa viscosità

Poiché la viscosità è una misura della facilità con cui le molecole possono muoversi e il calore ne fa aumentare l’agitazione, si può intuire che diminuisca al crescere della temperatura; inoltre dipende, anche se più in maniera più blanda, dalla pressione.

Questo cosa ci dice della viscosità delle rocce del mantello?

Che l’effetto combinato di pressione e temperatura causa una variazione della viscosità con la profondità: l’astenosfera costituisce lo strato meno viscoso che permette di sostenere i movimenti delle placche tettoniche litosferiche, mentre il mantello sottostante ha viscosità diversi ordini di grandezza superiore. Praticamente possiamo immaginare la Terra come un biscotto Ringo (fig.3), il cui ripieno morbido (l’astenosfera) è racchiuso fra due biscotti più duri (la litosfera e il mantello profondo).

Perché è importante la viscosità del mantello?

La viscosità del mantello terrestre è una proprietà fondamentale per capire molti fenomeni geodinamici. Essa regola i flussi interni del mantello, l’evoluzione termica del pianeta, i movimenti delle placche tettoniche e processi come la subduzione delle placche e la risalita dei plumes dal mantello inferiore. La conoscenza della viscosità è cruciale anche per prevedere la risposta viscoelastica della Terra a forzature di diverso tipo e su varie scali temporali. Ad esempio, i grandi terremoti possono modificare il campo di stress superficiale e influenzare la gravità e la rotazione terrestre.

Anche il fenomeno dell’isostasia, ovvero l’aggiustamento della crosta terrestre al cambiamento di carichi superficiali, è legato alla viscosità del mantello. Un caso emblematico è il sollevamento post-glaciale: circa 12.000 anni fa, con la fine dell’ultima era glaciale, la fusione di enormi ghiacciai (fino a 3 km di spessore) che ricoprivano il Canada e vaste regioni della Fennoscandia e della Siberia, alzò il livello del mare di un centinaio di metri rapidamente. Parallelamente, la crosta terrestre iniziò a risollevarsi per effetto di questa ridistribuzione di massa, un fenomeno che è ancora osservabile oggi in alcune regioni (notare l’innalzamento della linea di costa in fig.4), e che fornisce informazioni preziose sulla viscosità del mantello.

Come si misura la viscosità del mantello?

La viscosità del mantello può essere misurata in due modi principali:

- Esperimenti di laboratorio: Simulano le condizioni di pressione e temperatura del mantello terrestre, utilizzando strumenti come la diamond anvil cell (o cella a incudine di diamante), che utilizza il materiale più duro conosciuto per comprimere minuscoli campioni di materiale con pressioni elevatissime. Questi esperimenti permettono di analizzare come le rocce si deformano in condizioni estreme.

- Esperimenti naturali: Si basano sull’osservazione di fenomeni geologici che hanno coinvolto il mantello. Tra questi, uno dei più significativi è il ciclo quasi periodico di glaciazioni e deglaciazioni iniziato 900.000 anni fa. Durante le glaciazioni, enormi masse di ghiaccio esercitavano una pressione sulla crosta terrestre, pressione che veniva rilasciata durante le deglaciazioni. Questo stress ciclico ha indotto flussi viscosi nel mantello, osservabili attraverso il sollevamento della crosta.

Già nel 1935, Haskell riuscì a stimare la viscosità media del mantello, ottenendo un valore di riferimento di 10²¹ Pa.s. Ancora oggi, questo valore guida molti studi, pur con le variazioni legate a nuovi dati e modelli.

Quando il mantello terrestre fa stretching

Il comportamento viscoelastico del mantello condiziona la risposta della Terra sia a carichi più superficiali, come i terremoti, sia a carichi interni, come le variazioni di densità che alimentano i moti convettivi. Questi fenomeni producono una deformazione dipendente dal tempo, con scale temporali che variano notevolmente: da pochi anni a centinaia di anni per il riaggiustamento della litosfera dopo eventi sismici, fino a centinaia di migliaia di anni per i processi convettivi del mantello.

Svelare i segreti del mantello con la matematica

I modelli teorici dei flussi viscosi consentono di prevedere parametri osservabili a livello superficiale, come la velocità di spostamento delle placche tettoniche, le variazioni della gravità, la forma del geoide, il flusso di calore e il movimento del polo terrestre. Confrontando questi valori teorici con i dati osservati, è possibile stimare il profilo di viscosità del mantello e migliorare la nostra comprensione della dinamica terrestre.

Cosa ci dicono i modelli sulla viscosità del mantello?

Gli studi di modellazione del geoide, basati sul flusso viscoso generato dalle differenze laterali di densità evidenziate dalla tomografia sismica, ci aiutano a capire meglio la viscosità del mantello terrestre. Questi modelli indicano che:

- La zona di transizione del mantello (la parte di astenosfera compresa tra circa 410 e 660 km di profondità) ha una viscosità particolarmente bassa, mentre altrove la viscosità è più uniforme, con i valori massimi tra i 1000 e i 2000 km di profondità.

- Una bassa viscosità nell’astenosfera potrebbe essere legata alla presenza di acqua intrappolata nei minerali o a fenomeni come l’anisotropia sismica.

Per quanto riguarda i valori assoluti della viscosità:

- Le modellazioni legate al rimbalzo post-glaciale (GIA) indicano che il mantello superiore è meno viscoso (circa 1020s), mentre nel mantello più profondo la viscosità aumenta di 10-100 volte.

- Studi indipendenti, come quelli che analizzano gli effetti dei terremoti sul campo di gravità e sulla rotazione terrestre, confermano in generale questi risultati, pur ammettendo la possibilità di valori di viscosità anche inferiori.

Recentemente, analisi di variazione del livello marino legati alla modellazione del GIA hanno suggerito un nuovo approccio. Poiché i processi di scambio di massa sulla superficie terrestre avvengono a ritmi diversi (ad esempio la fusione dei ghiacci è rapida, mentre il processo di deglaciazione dura da migliaia di anni), si propone di stimare la viscosità del mantello in funzione della frequenza.

Una lunga strada da percorrere

Comprendere a fondo i processi che avvengono all’interno della Terra richiede attenzione e pazienza: i progressi sono lenti, ma ogni passo ci avvicina sempre di più al cuore del nostro pianeta.