Gli sciami sismici ai Campi Flegrei….questi (s)conosciuti

Come si determina l’inizio di uno sciame sismico nell’area flegrea e, soprattutto, come è possibile affermare che uno sciame sismico sia concluso se poi continuano a verificarsi altri terremoti?

di Mario Castellano

Tratto da INGVVULCANI

Tra le aree vulcaniche campane (Vesuvio, Campi Flegrei e Ischia), i Campi Flegrei sono l’unica che attualmente manifesta una dinamica evidente con la ripresa del fenomeno del bradisismo a partire dalla fine del 2005. Dal 2012, il protrarsi delle variazioni di alcuni parametri geofisici e geochimici (sollevamento del suolo, aumento della sismicità, cambiamenti nella composizione geochimica delle fumarole e dei gas dal suolo) ha reso opportuno innalzare l’allerta al Livello Giallo e attivare la fase operativa di Attenzione. Per dettagli e aggiornamenti sull’attività dei Campi Flegrei vedi la pagina “Obiettivo CAMPI FLEGREI”.

Dal punto di vista dell’impatto della sismicità dell’area sulla popolazione bisogna tenere in considerazione che la particolare conformazione geologica della caldera dei Campi Flegrei e l’estrema superficialità della maggior parte dei terremoti, fortemente concentrati nei primi 3 km di profondità, determinano un elevato grado di avvertibilità anche per terremoti di bassa magnitudo. Questo si verifica già a partire da valori di Magnitudo durata=1.0 e in alcuni casi anche inferiore.

Durante l’attuale crisi bradisismica dei Campi Flegrei e fino a tutto il 2024 sono stati registrati circa 23000 terremoti, parte dei quali avvenuti in occasione di sciami sismici. L’accadimento di questi sciami è oggetto di Comunicati da parte dell’INGV-Osservatorio Vesuviano (INGV-OV). La comunicazione dell’inizio e della fine di uno sciame da parte dell’INGV-OV crea ancora una certa perplessità tra la cittadinanza coinvolta perché non si comprende bene come si determina l’inizio di uno sciame e, soprattutto, come è possibile affermare che uno sciame sismico sia concluso se poi continuano a verificarsi altri terremoti.

Per dare una risposta a questi dubbi, in questo articolo viene spiegato il significato degli sciami sismici all’interno delle Procedure di Comunicazione per attività sismica in area vulcanica tra INGV e Dipartimento della Protezione Civile (DPC) con un approfondimento per quelli dei Campi Flegrei.

Prima di tutto, cosa si intende per sciame sismico? Di fatto non esiste una definizione standard di sciame sismico, se non che si tratta di una serie di terremoti localizzati in una determinata area e in un determinato periodo di tempo… ”Quanti” terremoti e “in quanto tempo” tuttavia non sono parametri definiti in modo univoco.

Inoltre, tra i termini sciame e sequenza esiste una certa differenza che riguarda principalmente la distribuzione dell’energia degli eventi all’interno della serie di terremoti. Infatti, secondo la definizione classica proposta dal sismologo Tokuji Utsu nel 2002 [1], uno sciame sismico “è una concentrazione di terremoti in cui non c’è un singolo terremoto di magnitudo predominante”, mentre una sequenza sismica è “una serie di terremoti localizzati nella stessa area e in un certo intervallo temporale, caratterizzata da un terremoto principale seguito da repliche più piccole, che diminuiscono nel tempo in numero e magnitudo”: https://ingvterremoti.com/glossario/ (Figura 1).

Inoltre, gli sciami sono caratteristici delle aree vulcaniche (Figura 2), mentre il termine sequenze viene usato prevalentemente per i terremoti che avvengono nelle aree tettoniche come quelle alpina e appenninica anche se, in particolare in Appennino, ci sono zone sismogenetiche in cui la sismicità si può manifestare proprio con sciami sismici.

Questa differenza è legata essenzialmente ai meccanismi che generano i terremoti e alle proprietà meccaniche delle rocce che costituiscono i due tipi di aree sismogenetiche: in quelle tettoniche si può accumulare uno stress maggiore che può essere liberato con un terremoto principale di elevata magnitudo seguito da repliche di magnitudo via via più basse (sequenza), mentre le rocce vulcaniche si possono fratturare con stress minori generando una serie di terremoti con magnitudo moderata (sciame).

Dal punto di vista della comunicazione “giornalistica”, invece, non viene tenuta in considerazione questa differenza e i termini sciame e sequenza vengono utilizzati indifferentemente dall’area interessata.

Gli sciami sismici potrebbero essere indicatori di particolari attività sui vulcani come la risalita di fluidi o magma o l’ intrusione di dicchi , attività che in genere sono accompagnate anche da altri segnali geofisici e geochimici (tremore, eventi a bassa frequenza, variazioni gravimetriche, deformazioni del suolo, aumento localizzato delle temperature, modifiche della composizione chimica delle fumarole…). Per questo motivo nelle “Procedure di Comunicazione per l’attività sismica in area vulcanica” (che riguardano tutti i vulcani attivi italiani) gli sciami sismici rivestono un ruolo molto importante.

Per poter comunicare al Dipartimento della Protezione Civile e alle strutture di Protezione Civile Regionali l’occorrenza di sciami all’interno dell’attività sismica dei vari vulcani italiani, sono stati definiti dei criteri, chiamati “Soglie di attivazione”, validi per ogni singolo vulcano, Questi criteri sono riportati nella Tabella 4.1 del Paragrafo 4.2.2.2 “Comunicati di attività sismica in area vulcanica” nell’ambito della “Convenzione attuativa per le attività di servizio in esecuzione all’accordo quadro tra DPC e INGV (Anno 2024-2026)” (Figura 3).

Per quanto riguarda i Campi Flegrei (ma analoghe procedure sono state effettuate per gli altri vulcani campani così come per quelli siciliani e laziali) la Soglia di attivazione è stata definita sulla base di parametri scientifici e operativi quali:

– analisi statistica di tutta la sismicità registrata a partire dalla crisi 1982-1984;

– significatività dello sciame, come numero di eventi e Magnitudo, anche in considerazione del livello di avvertibilità da parte della popolazione (per questo motivo sono stati presi in considerazione solo terremoti con Magnitudo maggiore o uguale a 0.0);

– procedure operative del Dipartimento della Protezione Civile.

Quindi, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, sono stati definiti due scenari che definiscono l’inizio di uno sciame all’interno della sismicità più o meno continua dei Campi Flegrei durante le crisi bradisismiche:

Questo significa che eventuali terremoti avvenuti prima dell’inizio della serie di eventi che identificano uno sciame non saranno considerati appartenenti allo sciame.

Dal punto di vista delle comunicazioni tra INGV-OV e Strutture di Protezione Civile, il protocollo prevede questa serie di attività:

1. Entro 5 minuti dal superamento di una delle due soglie previste per la definizione dello sciame viene emesso un Primo Comunicato: “Comunicato PRELIMINARE SCIAME” per informare che è iniziato uno sciame in una determinata area vulcanica con l’indicazione dell’ora di inizio dello sciame e la stima preliminare della Magnitudo massima rilevata. Per “ora di inizio dello sciame” si intende l’orario di accadimento del primo terremoto della serie che ha contribuito alla definizione dello sciame.

I successivi Comunicati di Aggiornamento si susseguono a cadenze prefissate (30 minuti, 3 ore, 6 ore…), secondo il seguente schema:

2. Secondo Comunicato (Comunicato AGGIORNAMENTO SCIAME n.1) – non appena possibile e comunque entro 30 minuti dal riconoscimento dello sciame – Riporta il numero preliminare degli eventi rilevati con Md≥0.0 e l’elenco degli eventi localizzati con Magnitudo Md≥1.0.

3. Terzo Comunicato (Comunicato AGGIORNAMENTO SCIAME n.2) – entro 3 ore dal Secondo Comunicato – Emesso nel caso del perdurare dello SCIAME, riporta l’aggiornamento preliminare del numero degli eventi rilevati con Md≥0.0 e dell’elenco degli eventi localizzati con Magnitudo Md≥1.0.

4. Altri Comunicati (Comunicato AGGIORNAMENTO SCIAME n.3, n.4, ecc.) – emessi ogni 6 ore a partire dal Terzo Comunicato. Vengono emessi al perdurare dello SCIAME con le stesse modalità del precedente a meno di quanto previsto dal successivo Punto 5.

5. Comunicato di fine attività (Comunicato FINE SCIAME) – dopo 3 ore dall’ultimo evento registrato con Md≥0.0 – Emesso per notificare la fine dello SCIAME.

Può accadere che nelle fasi iniziali di uno sciame l’attività sismica sia particolarmente intensa con un elevato numero di eventi. In questi casi, per fornire tempestivamente le informazioni più significative sulla sismicità e garantire i tempi di emissione dei primi Comunicati di AGGIORNAMENTO, è possibile che venga data priorità all’analisi degli eventi con Magnitudo maggiore, completando il catalogo dei terremoti rilevati e localizzati nei Comunicati di AGGIORNAMENTO successivi.

Come per l’attività sismica ordinaria, tutte le localizzazioni ottenute per i terremoti che si verificano durante uno sciame sui vulcani campani vengono pubblicate nel database sismologico pubblico GOSSIP [2] dell’INGV-OV (Guida all’utilizzo dell’interfaccia GOSSIP).

PERTANTO, SULLA BASE DI PROCEDURE CODIFICATE, È POSSIBILE DEFINIRE L’INIZIO DI UNO SCIAME, SEGUIRE E COMUNICARE LA SUA EVOLUZIONE NEL TEMPO, DICHIARARNE LA CONCLUSIONE DOPO 3 ORE DALL’ULTIMO EVENTO REGISTRATO CON MAGNITUDO MD≥0.0.

Ovviamente, la notifica della conclusione di uno sciame NON significa la fine della sismicità dell’area ma solo la conclusione di quella particolare serie di eventi ravvicinati nel tempo che rispondono ai criteri per la definizione di sciame nell’ambito della sismicità più o meno continua. L’attività sismica potrà continuare e seguirà il suo andamento con terremoti più distribuiti nel tempo.

Può anche succedere che poco dopo aver dichiarato la fine di uno sciame si presentino di nuovo le condizioni per dichiarare l’inizio di un altro. Questo è del tutto normale ed è una possibilità che si può verificare in tutte le aree vulcaniche attive.

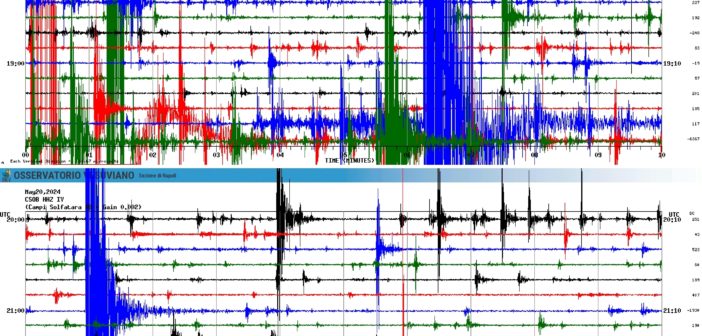

Alla data di pubblicazione del presente articolo, lo sciame più significativo per numero di eventi ed energia liberata registrato ai Campi Flegrei durante l’attuale crisi bradisismica si è verificato tra il 20 e 21 maggio 2024. Sulla base dei dati rivisti dal Laboratorio di Sismologia dell’Osservatorio Vesuviano [2] lo sciame è risultato costituito da un totale di 443 terremoti registrati in poco più di 25 ore, di cui 252 terremoti con magnitudo Md≥0.0.

Di questi, 5 terremoti hanno avuto una magnitudo Md≥3.0 (Figura 4) con una Md massima di 4.4±0.3 (evento del 20/05/2024 alle ore 18:10 UTC [20:10 locali]), Questo evento risulta, attualmente, l’evento di maggiore energia registrato ai Campi Flegrei da quando esistono dati strumentali.

Negli ultimi 12 mesi lo sciame che è durato più a lungo si è verificato tra il 26 e il 28 aprile 2024. È risultato costituito da un totale di 144 terremoti registrati in circa 45 ore, di cui 106 terremoti con Md≥0.0 e una Md massima di 3.9±0.3 (evento del 27/04/2024 alle ore 03:44 UTC [05:44 locali]).

Durante questo sciame sono stati emessi 11 Comunicati nel rispetto del Protocollo di Comunicazione (Figura 5):

I terremoti che avvengono durante gli sciami sono solo una parte della sismicità registrata ai Campi Flegrei durante le fasi di sollevamento [3]. Ovviamente le analisi e gli studi vengono effettuati su tutti gli eventi sismici rilevati senza vincoli di definizione e integrati con quelli di altre metodologie di monitoraggio [4].

In questo articolo è stato spiegato perché e come, per i fini pratici ed operativi ma sulla base di dati scientifici, sono stati definiti gli sciami sismici nelle diverse aree vulcaniche italiane, con relative Soglie di attivazione e Protocolli di comunicazione, affinché l’INGV possa informare efficacemente e rapidamente il Dipartimento della Protezione Civile sull’evoluzione della sismicità in atto.