NEI PROSSIMI GIORNI L’ESPANSIONE DEL PROMONTORIO NORD AFRICANO RIPORTERÀ LA POLVERE SAHARIANA: ECCO COME SI SPIEGA IL FENOMENO.

NEI PROSSIMI GIORNI L’ESPANSIONE DEL PROMONTORIO NORD AFRICANO RIPORTERÀ LA POLVERE SAHARIANA: ECCO COME SI SPIEGA IL FENOMENO.

di Andrea Corigliano – Fisico dell’Atmosfera

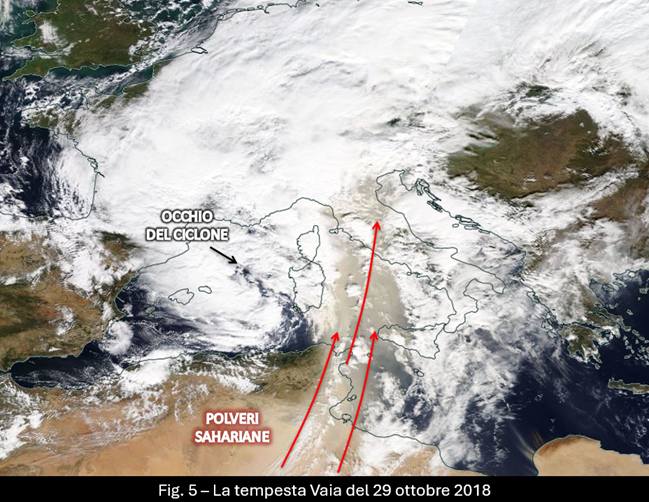

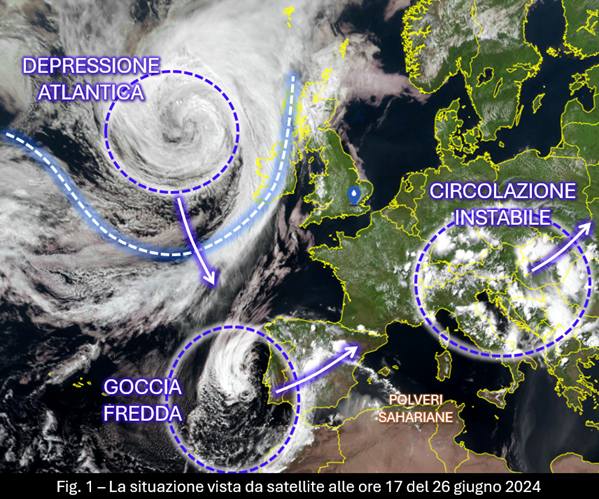

Per conoscere il futuro stato del tempo si parte sempre dal tempo che fa. Ci affidiamo allora alle immagini satellitari di questo pomeriggio per osservare le condizioni atmosferiche attuali e per vedere quali saranno i protagonisti delle condizioni atmosferiche dei prossimi giorni. Lo scatto riferito alle ore 17 (fig. 1) ci mostra la circolazione di aria fresca e instabile che sta ormai abbandonando la nostra penisola e una goccia fredda, in prossimità delle coste portoghesi, destinata a muoversi verso le coste marocchine prima di essere agganciata dal flusso perturbato atlantico che poi, a foggia di saccatura, si muoverà verso le nostre regioni iniziando ad interessarle a partire da quelle di Nord-Ovest nel corso del fine settimana.

Osservando bene l’immagine, si può anche scorgere l’inizio della risalita di polvere sahariana che ha già oltrepassato le coste algerine e che si muoverà verso nord nel corso dei prossimi giorni, spingendosi fin sulla nostra penisola: l’affondo della goccia fredda verso le basse latitudini sta infatti sollecitando il richiamo di aria calda che trasporterà non solo il particolato desertico, ma determinerà anche una nuova fase decisamente calda specie sulle nostre regioni centro-meridionali che saranno maggiormente esposte agli effetti del promontorio subtropicale, ormai in fase di espansione.

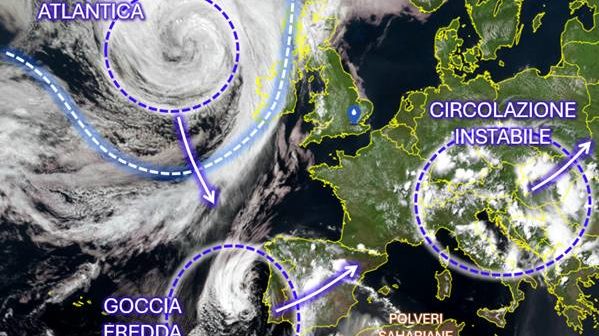

Dai calcoli elaborati dalla modellistica numerica dell’Università di Atene, si ritiene molto probabile che il passaggio della massima concentrazione di polvere sahariana sull’Italia si verifichi nel corso del fine settimana (fig. 2), cioè quando risulterà più strutturata alle medie quote della troposfera l’impostazione delle correnti dai quadranti meridionali grazie all’azione congiunta tra la circolazione ciclonica a ovest, legata alla saccatura avanzante, e la circolazione anticiclonica a est legata al promontorio subtropicale. Per capire però il motivo di questo trasporto dobbiamo partire dalla conoscenza delle masse d’aria perché queste, come è noto, assumono le caratteristiche fisiche delle aree del pianeta in cui si formano: nel deserto, quindi, è naturale che gli strati medio-bassi della troposfera – che sono a contatto con questo tipo di suolo – risentano dei movimenti della circolazione dell’aria che qui di manifesta.

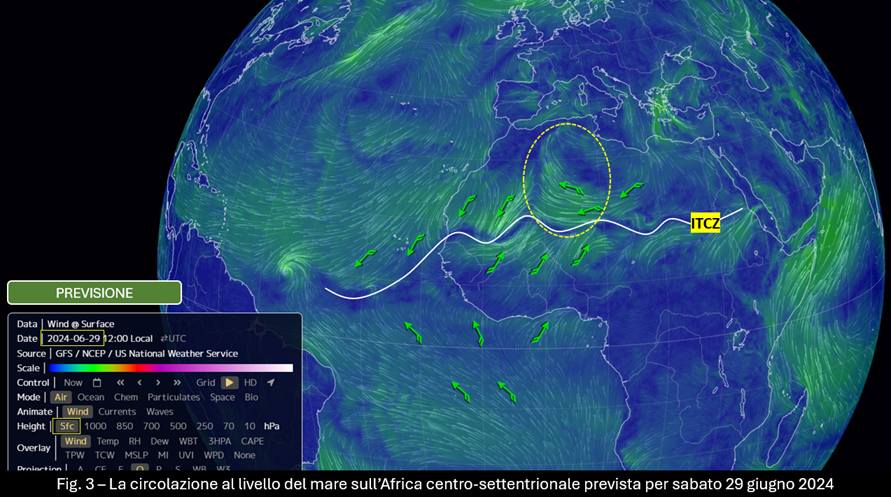

La circolazione prevista al suolo per i prossimi giorni, fino a sabato 29 giugno, mostra sull’entroterra nord africano una ventilazione proveniente da nord-est (fig. 3): chi mastica un po’ di dinamica dell’atmosfera sa che queste correnti oscillano lungo i meridiani nel corso dell’anno, sono costanti, sono note con il nome di «alisei di nord-est» e che lungo l’ITCZ (InterTropical Convergence Zone) convergono con gli alisei provenienti dall’emisfero meridionale. In generale, questa ventilazione mantiene sempre attivo un certo sollevamento di silt desertico perché, essendo questo dimensionalmente più piccolo rispetto ai granelli di sabbia – il suo diametro arriva fino a 4 milionesimi di millimetro – viene sollevato facilmente e trasportato dalle correnti anche ad altezze di 3-4000 metri.

Per fare un paragone intuibile, il diametro di questo particolato è simile a quello della polvere che si solleva se prendete un asciugacapelli e lo puntate sulla farina: avete mai provato, per poi trovarla depositata ovunque? In secondo luogo, nel deserto sahariano c’è un’area dove le tempeste di sabbia e di polvere se ne contano, in media, un centinaio all’anno: si tratta della depressione di Bodélé, un vasto territorio lungo 500 km e largo 200 km che si trova nel Ciad centro-settentrionale, chiuso a nord-est dagli altopiani del Tibesti e dell’Ennedi. In questa regione sono proprio gli alisei da nord-est – che soffiano sul territorio e e che si intensificano per «effetto Venturi» impostato dalle montagne degli altipiani – a contribuire attivamente al sollevamento di polvere che poi la circolazione atmosferica ridistribuisce alle varie quote anche nelle aree circostanti.

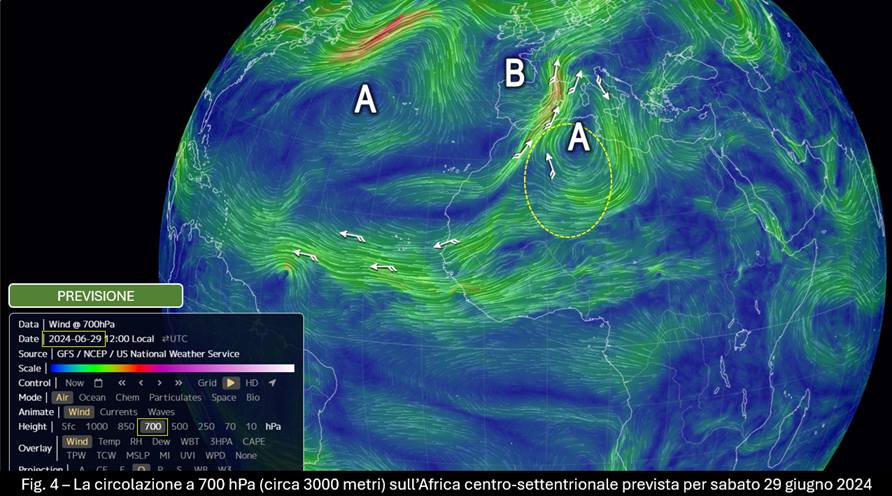

Se allora il flusso portante alle quote medio-alte della troposfera arriva ad interagire con una massa d’aria continuamente impolverata, è naturale che quella massa d’aria si metta in movimento per essere trasportata verso dove si orienterà il flusso. Per sabato 29 queste correnti in quota, a circa 3000 metri (cioè sulla superficie isobarica di 700 hPa), si troveranno a scorrere tra la figura di alta pressione con centro tra Algeria e Tunisia e la figura di bassa pressione (la ex goccia fredda) in approccio al Golfo di Biscaglia, sotto il richiamo della saccatura atlantica (fig. 4): i due ingranaggi barici accentueranno la ventilazione proprio tra l’entroterra algerino e i nostri mari di ponente per incentivare il trasporto di polvere e poi estenderla anche verso est, seguendo il movimento orario del flusso che è tipico proprio delle aree di alta pressione.

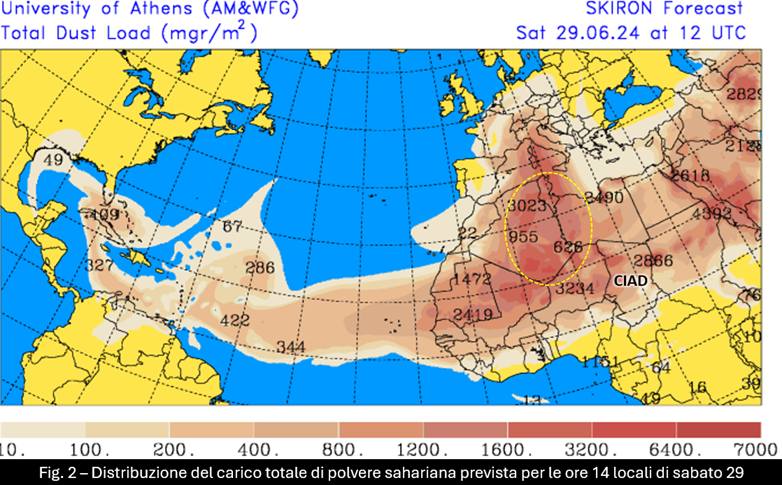

Nella stagione estiva è sostanzialmente questa la dinamica che determina questo tipo di tempo, a cui si va sempre incontro quando una saccatura a ovest interagisce con un promontorio a est ed il pescaggio della massa d’aria avviene sull’entroterra nord africano. Talvolta il trasporto di polvere può essere più attenuato se la depressione si trova al largo delle coste marocchine o portoghesi e di conseguenza è meno incisiva la sua azione. Dall’autunno inoltrato alla primavera, invece, il trasporto di polveri segue una dinamica un po’ diversa, legata all’affondo delle saccature atlantiche sull’entroterra nord africano: in questo caso, è la formazione di una complessa circolazione depressionaria a tutte le quote in area mediterranea e sul vicino entroterra sahariano ad attivare intense correnti sciroccali nei bassi strati, proprio come è successo per esempio nel caso della tempesta Vaia di fine ottobre del 2018 (fig. 5).