29 maggio 1919: 105 anni fa la teoria della relatività fu confermata grazie ad un eclissi solare

Un secolo fa la teoria generale della relatività di Albert Einstein ottenne la sua prima conferma sperimentale grazie a un’eclissi totale di Sole e alla tenacia dell’astrofisico Arthur Stanley Eddington

di Emiliano Ricci

www.lescienze.it

La guerra, si sa, non rende mai agevoli le comunicazioni, soprattutto se ci si trova su fronti contrapposti, a combattere gli uni contro gli altri. E nel 1915, anno in cui il tedesco Albert Einstein presentò all’Accademia prussiana delle scienze la sua teoria della relatività generale, l’Impero tedesco e l’Impero britannico (come si chiamavano allora) erano impegnati – assieme a gran parte dei paesi europei – nel tentativo di annientarsi reciprocamente, piuttosto che a scambiarsi informazioni scientifiche. Pubblicata in tedesco, su una rivista tedesca, la nuova teoria della gravità non trovò inizialmente una grande diffusione, né fra gli scienziati né, tantomeno, fra il pubblico.

Fortuna volle che i Paesi Bassi, durante un conflitto che stava devastando l’intero continente, fossero rimasti neutrali. All’epoca, all’Università di Leida, prestigiosa istituzione olandese, era professore un certo Willem de Sitter, matematico e fisico, diventato più tardi noto per i suoi studi di cosmologia (proprio grazie all’applicazione della teoria della relatività generale). Arrivatagli notizia della teoria di Einstein, de Sitter – scienziato illuminato – ne comprese presto l’importanza e decise di divulgarne i contenuti principali scrivendo alcuni articoli in lingua inglese.

Fu proprio grazie a questo passaggio in una terra neutrale che la teoria della relatività poté varcare il canale della Manica e arrivare in Inghilterra, dove trovò subito un sostenitore entusiasta: l’astrofisico Arthur Stanley Eddington, già titolare delle cattedre di astronomia teorica e sperimentale a Cambridge. È curioso pensare che Eddington iniziò ad apprezzare il lavoro di Einstein, ancora prima che per la rilevanza in fisica, per l’eleganza dell’elaborazione matematica. Fatto è che, grazie a questa sua immediata attenzione nei confronti della nuova teoria della gravità, quest’ultima trovò modo di diffondersi anche nei paesi anglosassoni, in particolare proprio per un celebre articolo scritto da Eddington stesso, dal titolo Report on the Relativity Theory of Gravitation, pubblicato nel 1920 dalla Physical Society of London.

Eddington, a quel punto, non era più solo affascinato dalla “bellezza matematica” della teoria di Einstein, ma aveva potuto saggiarla sul campo, mettendola direttamente alla prova dei fatti. L’anno prima, quindi nel 1919, era riuscito a farsi finanziare dalla Royal Society e dalla Royal Astronomical Society una costosa missione scientifica volta proprio a dimostrare per la prima volta sperimentalmente la validità della teoria di Einstein. A convincere le due prestigiose istituzioni britanniche fu ancora uno scritto di Eddington, che nel 1918 – a guerra ancora in corso, quindi in condizioni di grande difficoltà anche economica del paese, impegnato nello sforzo bellico – arrivò a tessere le lodi di una teoria formulata da un tedesco (quindi tecnicamente un nemico) scrivendo una relazione per diffonderla fra i suoi colleghi britannici ed esaltando proprio la bellezza della “potenza insita nel ragionamento matematico”, come scrisse nella prefazione.

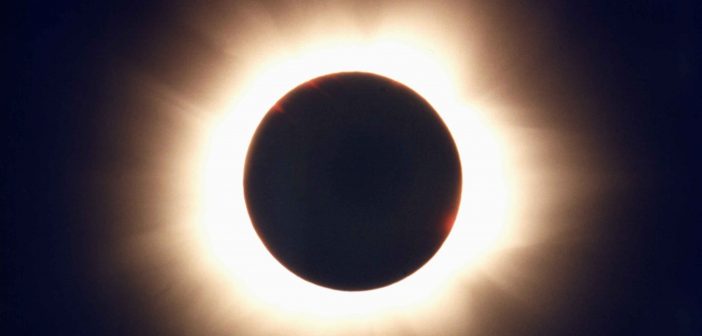

E siamo quindi al 1919, il 29 maggio, per la precisione. Un secolo fa esatto. La missione scientifica richiesta da Eddington riguardava l’osservazione dell’eclissi totale di Sole che si verificò proprio in quella data. Lo scopo dichiarato era effettuare misurazioni che avrebbero permesso di valutare le previsioni della teoria di Einstein relativamente alla deflessione dei raggi di luce a opera del campo gravitazionale. L’idea era misurare le posizioni apparenti di alcune stelle di sfondo in prossimità del disco solare occultato dalla Luna e di confrontarle con le rispettive posizioni assunte a distanza di alcuni mesi, quando quelle stesse stelle si trovano angolarmente più distanti dal Sole e possono pertanto essere osservate di notte. Quell’eclissi si verificava in condizioni particolarmente favorevoli da questo punto di vista: il campo stellare da osservare era quello dell’ammasso delle Iadi, nella costellazione del Toro, composto da stelle piuttosto luminose e facilmente riconoscibili.

Per inciso, la deflessione della luce è anche all’origine del fenomeno delle lenti gravitazionali: quando lungo la linea di vista fra noi e una sorgente lontana si trova una galassia o anche un ammasso di galassie, la luce della sorgente lontana viene deflessa più o meno intensamente proprio a causa della presenza di quella grande massa. Il risultato è che la sorgente lontana (un quasar, una galassia e così via) viene osservata deformata e talvolta addirittura moltiplicata. La lente gravitazionale – appunto la massa della galassia o dell’ammasso di galassie lungo la linea di vista – può deflettere in maniera diversa la luce a seconda della distribuzione della sua massa, potendo produrre anche immagini multiple della stessa sorgente lontana.

Eclissi di Sole (Credit: 1001slide/iStock)