Ogni giorno ci sono circa 2 milioni di osservazioni globali del tempo. Perché?

Un sistema di satelliti, stazioni a terra, palloni sonda, radar, boe, navi, aerei

di Mario Giuliacci

www.meteogiuliacci.it

Ogni giorni 2 milioni circa di osservazioni mondiali del tempo. Perché? Osservare il tempo quotidiano fa parte di una routine regolare per molti di noi, aiutandoci a decidere cosa indossare e quali attività faremo ogni giorno. Analoghe osservazioni delle condizioni atmosferiche sono richieste anche dai meteorologi per sviluppare quelle previsioni meteorologiche che tutti conosciamo.

Ma le previsioni sono ancora imprecise. Perché?

Ma nonostante l’enorme costo quotidiano dei mezzi di osservazione e nonostante l’impiego di personale altamente specializzato, che si avvale degli ultimi ritrovati tecnico-scientifici, e nonostante l’applicazione di rigorose leggi fisiche, risolte con sofisticati algoritmi matematici, le previsioni del tempo sono oggi ancora alquanto imprecise e, anzi, lo saranno anche tra 100, 1000, 10.000 anni.

Dove sta il problema?

Per rispondere è necessario esaminare, passo dopo passo, il percorso che porta dall’osservazione del tempo alla previsione.

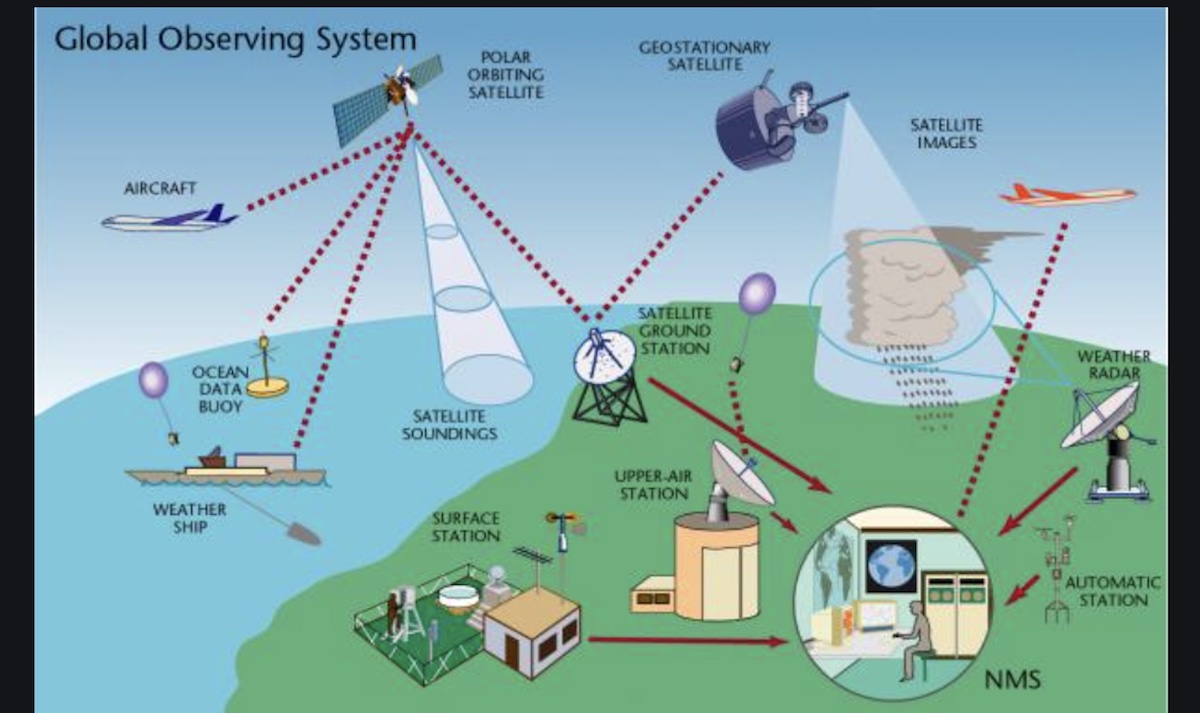

Il sistema mondiale di osservazione del tempo

Per la descrizione dell’evoluzione di qualsiasi sistema fisico presente in natura è necessario innanzitutto conoscerne le condizioni iniziali.

Ad esempio, la previsione della traiettoria descritta da un proiettile richiede che siano inizialmente note le coordinate del punto di partenza e la velocità di lancio. Quanto più precise sono le condizioni iniziali, tanto più la traiettoria prevista si avvicinerà a quella osservata.

Tali requisiti valgono ovviamente anche per sistemi molto più complessi, come appunto l’atmosfera.

Ecco il motivo per cui per prevedere il “tempo che farà” su una data area geografica è indispensabile innanzitutto conoscere “il tempo che c’è” ovvero l’osservazione del tempo presente su una vasta area geografica che abbracci anche l’area di interesse.

Il sistema di osservazione del “tempo che c’è” è costituito da una rete di mezzi per l’osservazione simultanea delle condizioni meteo al suolo, e da un’analoga rete sinottica per l’osservazione del tempo a varie quote, onde avere una visione tridimensionale delle condizioni iniziali.

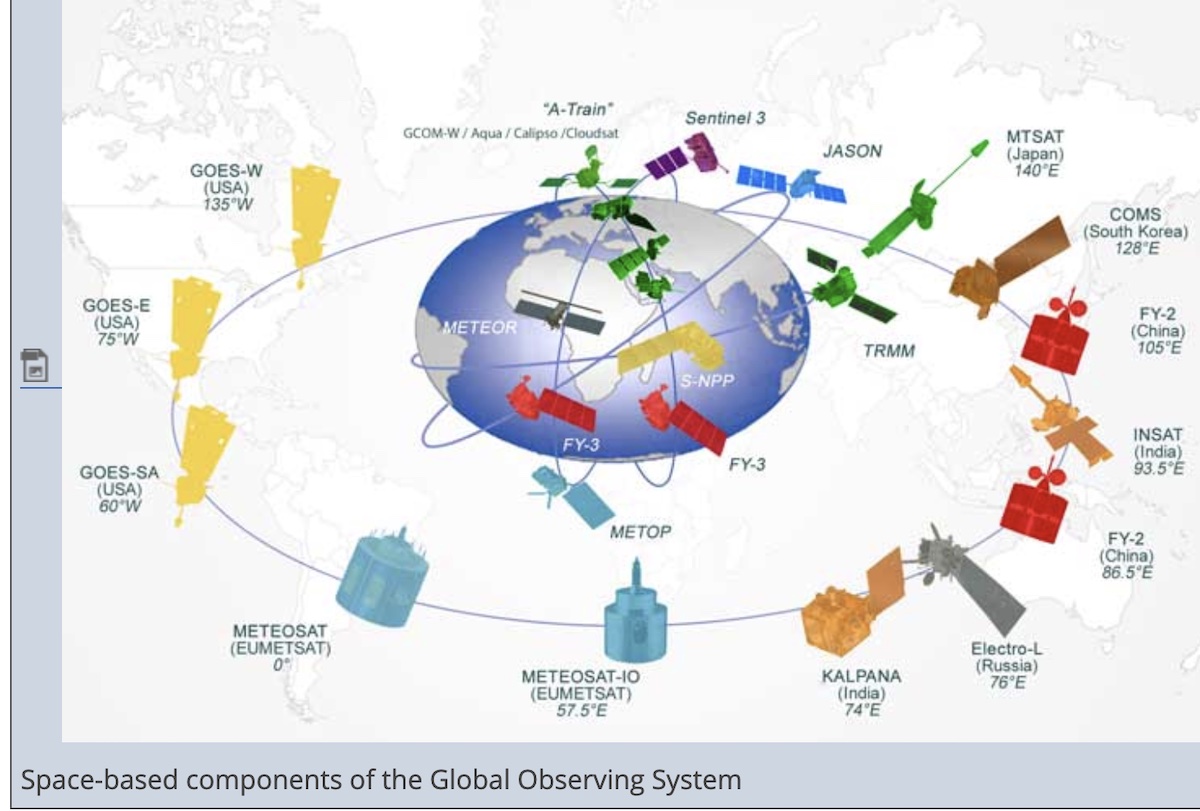

I satelliti, il pilastro del sistema di osservazione globale

Oggi il maggiore contributo alla osservazione del “tempo che c’è” è dato dai satelliti, i quali sono dotati di sensori in grado ormai misurare vento, temperatura, umidità, precipitazioni su tutto i Globo e a tutti i livelli, anche sugli oceani che fino a 50 anni potevano contare solo sulle boe oceaniche e sulle navi.

I dati simultanei, rilevati più volte al giorno al suolo e in quota, vengono accentrati nel volgere di pochi minuti da appositi centri di raccolta, i quali poi li trasferiscono immediatamente ai centri meteorologici, nazionali o mondiali, di elaborazione delle previsioni del tempo sulla base delle leggi che descrivono l’evoluzione dell’atmosfera, quelle classiche della meccanica e della termodinamica la cui generale formulazione è nota da più di due secoli.

Ma infiniti dettagli sfuggono alle osservazioni

Ma siccome la rete di osservazione, nonostante l’impiego di satelliti, non è abbastanza dettagliata a scala spaziale, sfuggono alle misure alcuni moti locali come quelli di 10-20 km (es. un temporale) o a scala di 50-100m, (es le termiche sfruttate dai volovelisti) o a scala di pochi metri (es. il mulinello di polvere agli angoli di un edificio, o da un aereo in volo) o lo spostamento d’aria dai miliardi di miliardi, di miliardi di oggetti in movimento sul pianeta (dall’uomo, fino al millimetrico moscerino).

E allora? La risoluzione del rebus è nota ma inapplicabile

Per una previsione esatta tramite le osservazioni bisognerebbe conoscere in questo istante la posizione e il movimento di tutte le molecole d’aria del globo. Una cosa impossibile oggi, ma impossibile anche tra un milione di anni.

Ma ammesso che divenga possibile (ipotesi di 4^ grado), lo spostamento imprevisto e random di coprii in movimento (come il centimetrico vortice provocato da una farfalla che si sollevi in volo = “effetto farfalla”), scombinerebbe la visone perfetta a priori dello stato delle molecole d’aria del globo.

Fonte Articolo: Col. Mario Giuliacci