C’é elio bollente nell’atmosfera del pianeta blu Hd 189733b

È un esopianeta gigante decisamente caldo: la sua atmosfera raggiunge temperature di 925 °C e per questo motivo si espande a dismisura nello spazio, dove può in parte dissolversi e creare lunghe scie che seguono o precedono il pianeta. Un’atmosfera estesa ora studiata in dettaglio da un team internazionale guidato dai ricercatori dell’Inaf nell’ambito della collaborazione Gaps

www.media.inaf.it

Hd 189733b è un esopianeta gigante e caldo, in orbita ravvicinata attorno a una stella nana e molto attiva. Tanto caldo che la sua atmosfera raggiunge temperature di oltre 900 gradi e per questo motivo si espande a dismisura nello spazio, dove può in parte dissolversi e creare lunghe scie che seguono o precedono il pianeta. E proprio questa atmosfera estesa di Hd 189733b è stata studiata in dettaglio da un team internazionale guidato dai ricercatori dell’Istituto nazionale di astrofisica nell’ambito della collaborazione Gaps (Global Architecture of Planetary Systems). Le indagini dei ricercatori hanno permesso di scoprire la presenza stabile di elio gassoso nell’atmosfera dell’esopianeta. L’identificazione è stata ottenuta grazie alle osservazioni simultanee nell’ottico e nel vicino infrarosso con gli spettrografi ad alta risoluzione Giano-B e Harps-N installati al Telescopio Nazionale Galileo, sulle isole Canarie, durante cinque transiti dell’esopianeta davanti alla sua stella madre.

Protagonista dello studio, accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics, è appunto Hd 189733b, uno dei pianeti extrasolari più estremi che si conoscano. Con una massa circa il 13 per cento più grande di quella di Giove, il pianeta è molto vicino alla propria stella madre, una brillante nana arancione, completando un giro attorno a essa in appena 2,2 giorni. La vicinanza alla sua stella fa toccare all’atmosfera del pianeta temperature di circa 925 °C: per questo Hd 189733b viene definito un gioviano caldo.

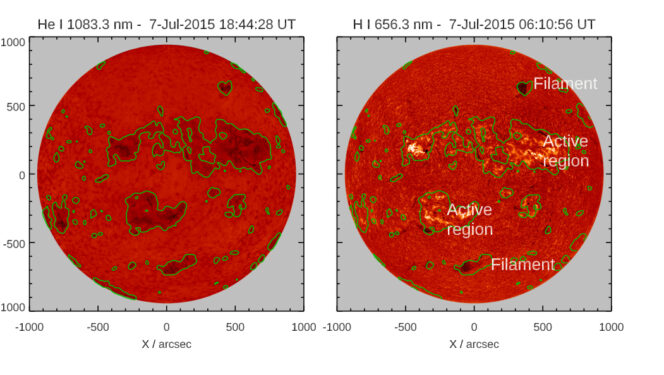

Mappe del Sole in He λ~1083.3 nm (sinistra) e Hα (destra). Nelle regioni attive, la riga infrarossa dell’elio e la riga Halpha dell’idrogeno hanno un comportamento opposto: più intensa la riga dell’elio, meno intensa quella dell’idrogeno. Crediti: G. Guilluy et al.

Mappe del Sole in He λ~1083.3 nm (sinistra) e Hα (destra). Nelle regioni attive, la riga infrarossa dell’elio e la riga Halpha dell’idrogeno hanno un comportamento opposto: più intensa la riga dell’elio, meno intensa quella dell’idrogeno. Crediti: G. Guilluy et al.

Soggetti all’intenso flusso di raggi X e ultravioletti proveniente dalla stella, gli strati più alti dell’atmosfera dei gioviani caldi tendono a riscaldarsi e a espandersi. Una parte del gas che la compone può sfuggire all’attrazione gravitazionale del pianeta e si disperde nello spazio, formando lunghe code che seguono o precedono il pianeta. Questa configurazione prende il nome di atmosfera estesa o in evaporazione. Un modo per capire se il pianeta è circondato da un’atmosfera estesa è analizzare la luce della sua stella madre che la attraversa durante il transito e che giunge fino a noi. Scomponendo questa luce, si può andare a cercare nel suo spettro una particolare riga, quella prodotta dall’elio, che si trova nella banda nel vicino infrarosso.

La riga dell’elio è stata effettivamente trovata dal team, come spiega Gloria Guilluy, prima autrice dello studio nonché ricercatrice presso l’Università di Torino e associata presso l’Inaf di Torino: «La tecnica che abbiamo utilizzato per scovare questo debolissimo segnale è la “spettroscopia di trasmissione”, che basandosi sul confronto degli spettri acquisiti fuori transito (ovvero lo spettro stellare, senza alcun contributo planetario) con quelli durante il transito (ovvero la sovrapposizione dello spettro stellare con quello del pianeta), permette di evidenziare possibili segnali dovuti all’atmosfera planetaria. Questo metodo ci ha così portato a rivelare un segnale in assorbimento nella posizione della riga dell’elio in tutti e cinque i transiti del nostro campione».

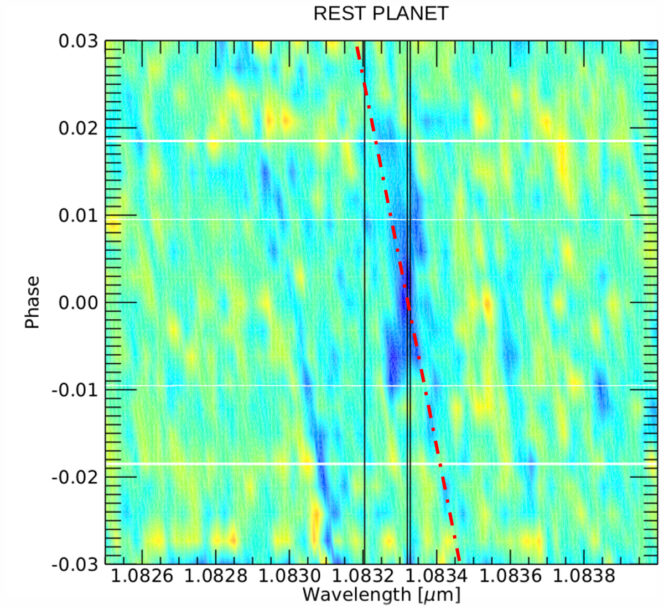

Spettri di trasmissione in funzione della fase e dalla lunghezza d’onda nel sistema di riferimento del pianeta ottenuti dalla combinazione di tutte e 5 le notti di osservazione. In blu si può vedere il segnale di elio. Grazie all’alta risoluzione spettrale di Giano-B, si può stabilire con certezza che il segnale è di origine planetaria in quanto è allineato nel sistema di riferimento del pianeta. Se il segnale fosse stato di origine stellare avrebbe dovuto seguire la linea tratteggiata in rosso. Crediti: G. Guilluy et al.

Spettri di trasmissione in funzione della fase e dalla lunghezza d’onda nel sistema di riferimento del pianeta ottenuti dalla combinazione di tutte e 5 le notti di osservazione. In blu si può vedere il segnale di elio. Grazie all’alta risoluzione spettrale di Giano-B, si può stabilire con certezza che il segnale è di origine planetaria in quanto è allineato nel sistema di riferimento del pianeta. Se il segnale fosse stato di origine stellare avrebbe dovuto seguire la linea tratteggiata in rosso. Crediti: G. Guilluy et al.