In un Mollusco, i segni dell’universo, di quando il giorno durava 23 ore e mezzo sulla Terra

Settanta milioni di anni fa i giorni erano più brevi di oggi, circa mezz’ora in meno. E in un anno, di conseguenza, ce n’erano 372. Lo ha calcolato un team multidisciplinare di ricercatori misurando gli ”anelli” di un reperto fossile della conchiglia di Torreites Sanchezi, un mollusco ora estinto. Analizzandone la composizione isotopica, i ricercatori sono anche riusciti a ricostruire la situazione climatica alla fine del Cretaceo, stimando per gli oceani temperature fra i 30 gradi d’inverno e i 40 d’estate

di Valentina Guglielmo

www.media.inaf.it

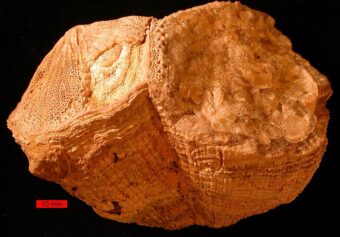

Fossile di una rudista bivalve ritrovata negli Emirati Arabi Uniti, molto simile a quello che ha consentito agli scienziati di condurre questo studio (cliccare per ingrandire).

Credits: Agu, Wikipedia, Wilson-44691

Cosa c’è in comune fra le rudiste Torreites Sanchezi (molluschi dal singolare aspetto vissuti nel secondo periodo Cretacico), la rotazione giornaliera della Terra, la distanza Terra-Luna e, infine, il famigerato effetto serra? Sembra un indovinello da quiz televisivo, e che ci crediate o meno la risposta che arriva dagli scienziati della Vrije Universiteit Brussel è… la fotosintesi clorofilliana.

Che conchiglie e coralli siano ricchi archivi per lo studio di variazioni climatiche su tempi scala che vanno dalle stagioni alle decadi non è una novità in paleoclimatologia, ma che da essi si possa addirittura stimare la durata di un singolo giorno, se e quanto sole splendeva in quel giorno, e pure risalire alla distanza Terra-Luna, è un risultato senza precedenti.

Lo studio in questione, pubblicato dalla rivista Paleoceanography and Paleoclimatology e firmato dagli scienziati delle università belghe di Bruxelles e Ghent, ha mostrato che nel Cretaceo superiore, precisamente nell’epoca Campaniana (fra 83.6 e 72.1 milioni di anni fa), i giorni duravano mezz’ora in meno rispetto a oggi – per l’esattezza, 23 ore e 31 minuti – e che, per effetto della maggior velocità di rotazione della Terra attorno al proprio asse, la Luna si trovava circa mille chilometri più vicina rispetto ad oggi.

L’analisi è stata effettuata usando il reperto fossile della conchiglia di un particolare mollusco bivalve della famiglia delle rudiste, il Torreites Sanchezi, custodito al museo di storia naturale di Maastricht e proveniente dalle aride montagne dell’Oman, che 70 milioni di anni fa si presentavano come un ambiente marino e tropicale.

«Le rudiste sono dei bivalvi piuttosto speciali. Non c’è alcun essere vivente simile a loro, al giorno d’oggi», spiega Niels De Winter, primo autore della pubblicazione. «Nel tardo Cretaceo specialmente, i principali costituenti della barriera corallina in tutto il mondo erano questi bivalvi. Essi assumevano proprio il ruolo di costruttori di questo ecosistema, come i coralli al giorno d’oggi».

Come denti e ossa, le conchiglie sono costituite da un materiale composito di carbonato di calcio, la calcite. Crescendo, i molluschi bivalvi depositano sulle loro conchiglie strati di calcite mista a polimeri (grandi molecole organiche, come le proteine), stabilendo così un importante collegamento spazio-temporale fra numero di anelli di accrescimento e tempo di vita.

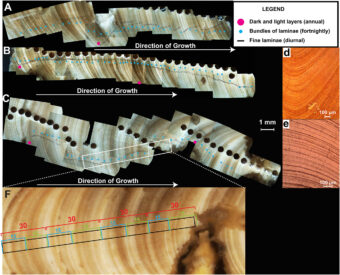

Un nuovo metodo di analisi spettroscopica di massa basato sul prelevamento di campioni fossili del diametro di 10 micron, chiamato ablazione laser-plasma accoppiato induttivamente-spettrometria di massa, ha permesso agli scienziati di stimare variazioni nella composizione chimica delle strie di accrescimento delle conchiglie su scale fisiche dell’ordine di 40 micron, corrispondenti a tempi scala inferiori ad un giorno.

Osservazione microscopica delle lamelle di accrescimento del guscio di T. Sanchezi. La distanza fra i punti rossi rappresenta un anno di crescita. La distanza fra i punti verdi rappresenta la crescita su scala di 0.6 mm, corrispondenti a cicli di 14 giorni. Gli anelli di accrescimento giornalieri sono indicati con sottili linee nere. Le immagini contrassegnate con le lettere d) ed e) mostrano lamelle di spessore di 40 micron, con bande di calcite prevalentemente scure (d) e prevalentemente chiare (e). Crediti: De Winter et al., Paleoceanography and Paleoclimatology, 2020