La macchia rossa di Giove è più piccola, ma è invariata di spessore

A fronte di una riduzione della sua area, la Grande Macchia Rossa di Giove mostra uno spessore praticamente invariato. A dirlo è uno studio, pubblicato ieri su Nature Physics, condotto da un gruppo di ricercatori dell’istituto francese di ricerca per i fenomeni non in equilibrio (Irphe). Tra i firmatari dell’articolo c’è anche l’italiano Giulio Facchini, originario di Bagno a Ripoli e oggi ricercatore a Londra. Media Inaf lo ha intervistato.

di Giuseppe Fiasconaro

www.media.inaf.it

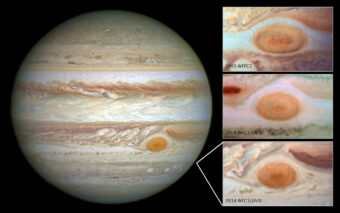

Giove e la Grande Macchia Rossa ripresi in diversi momenti dal Telescopio Spaziale Hubble. Crediti: Nasa, Esa, A. Simon (Goddard Space Flight Center)

Quella di Giove è l’atmosfera planetaria più vasta che si conosca. Come la nostra, è suddivisa in strati verticali che, dall’alto verso il basso, sono l’esosfera, la termosfera, la stratosfera e la troposfera. Quest’ultimo è molto particolare. È infatti caratterizzato da una peculiare stratificazione orizzontale che dà al pianeta un aspetto a strisce. Ciò è dovuto all’alternanza, dall’equatore ai poli, di fasce scure, dette bande, e fasce chiare, dette zone, prodotte dalla diversa opacità delle nuvole presenti, a sua volta dipendente della differente concentrazione di ammoniaca, maggiore nelle zone rispetto alle bande.

Ma questo non è l’unico tratto distintivo della troposfera gioviana. Lo strato è infatti caratterizzato anche da una vasta gamma di fenomeni atmosferici attivi. Tra questi ci sono i vortici, moti di circolazione dell’atmosfera che, come sulla Terra, vengono suddivisi in due classi principali: cicloni e anticicloni. Tra questi ultimi fenomeni, con una dimensione simile a quella dell’intero nostro pianeta, la Grande Macchia Rossa è la più grande di Giove e di tutto il Sistema solare. Situata nell’emisfero meridionale, nella cosiddetta banda equatoriale meridionale, questa enorme tempesta anticiclonica è osservata da oltre 350 anni.

Tuttavia, se da un lato è possibile misurare la sua estensione orizzontale, determinare quella verticale – potremmo dire, il suo “girovita” – è un affare per niente semplice, soprattutto a causa dell’opacità dello strato di nubi che ne rende difficile l’osservazione in profondità.

Ora, un team di scienziati, guidati da Daphné Lemasquerier dell’istituto francese di ricerca per i fenomeni non in equilibrio (Irphe), ha effettuato esperimenti in laboratorio e sviluppato un nuovo modello grazie al quale è stato possibile risalire a questa profondità e studiare la dinamica dei moti atmosferici che interessano queste tempeste.

Tra gli autori dello studio, pubblicato questa settimana su Nature Physics, c’è Giulio Facchini. Nato nel 1989 a Bagno a Ripoli (Firenze), dopo aver conseguito la laurea triennale in fisica con un biglietto di sola andata si è trasferito in Francia, dove ha conseguito la specialistica alla Scuola Normale di Parigi e il dottorato all’istituto di ricerca sui sistemi fuori equilibrio di Marsiglia. Oggi è in forza all’università di Roehampton (Londra) con una Newton international postdoc fellowship finanziata da un grant della Royal Society. Media Inaf lo ha raggiunto mentre era in Francia per motivi di lavoro, proprio durante i preparativi in vista delle misure restrittive che il governo francese sta attuando in queste ore per rispondere all’emergenza coronavirus.

Giulio Facchini, postdoc all’Università di Roehampton (Uk) e coautore dello studio