Stiamo cercando il primo vagito dell’universo

Nelle regioni più remote del mondo stanno nascendo radiotelescopi sempre più sensibili: serviranno a catturare la sfuggente riga nello spettro dell’idrogeno che permetterà di ricostruire la mappa dell’universo primordiale

di Davide Castelvecchi/Nature

www.lescienze.it

Per avere un’idea dell’aspetto che ha l’universo dalla prospettiva terrestre, immaginate un grosso cocomero. La nostra galassia, la Via Lattea, è uno dei semi al centro del frutto. Lo spazio circostante, cioè la polpa rossa, è cosparso di innumerevoli altri semi. Si tratta di altre galassie, che noi – vivendo al centro di quel seme – possiamo osservare con i telescopi.

Dato che la luce viaggia a velocità finita, vediamo le altre galassie come erano in passato. I semi più lontani dal centro del cocomero sono le galassie più antiche viste finora, che risalgono a quando l’universo aveva solo un trentesimo della sua età attuale, 13,8 miliardi di anni.

Andando oltre, nel sottile strato verde della buccia del cocomero, si trova qualcosa di primordiale, che precede l’epoca delle stelle. Questo strato rappresenta l’universo quando aveva solo 380.000 anni ed era ancora un brodo caldo e luminoso di particelle subatomiche. Sappiamo qualcosa di quel periodo perché la sua luce ondeggia ancora nello spazio, anche se in questo tempo interminabile si è allungata al punto da aver assunto la forma di un debole bagliore di radiazione a microonde.

La parte più misteriosa dell’universo osservabile è un altro strato del cocomero: la striscia tra la buccia verde e la polpa rossa. Rappresenta il primo miliardo di anni nella storia dell’universo, e gli astronomi hanno visto pochissimo di questo periodo, tranne alcune galassie molto luminose e qualche altro oggetto.

Eppure quello è il periodo in cui l’universo subì i suoi cambiamenti più spettacolari. Conosciamo il risultato finale di quella transizione – d’altronde siamo qua – ma non le sue modalità. Come e quando si formarono le prime stelle, e che aspetto avevano? Quale fu il ruolo dei buchi neri nella formazione delle galassie? E quali caratteristiche ha la materia oscura, che ha una massa molto maggiore di quella ordinaria e si ritiene abbia influenzato in modo critico l’evoluzione dell’universo?

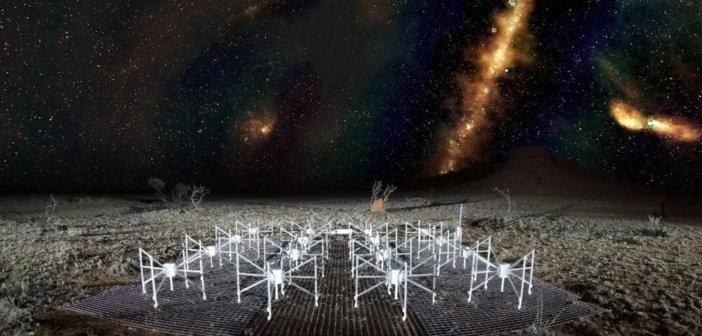

Oggi un esercito di progetti di radioastronomia, grandi e piccoli, sta cercando di mappare questa terra incognita. Gli astronomi hanno una semplice fonte di informazioni: una sola lunghezza d’onda isolata, emessa e assorbita dagli atomi di idrogeno, l’elemento che dopo il big bang costituiva quasi tutta la materia ordinaria. L’impegno per rilevare questo segnale impercettibile – una riga nello spettro dell’idrogeno con una lunghezza d’onda di 21 centimetri – sta portando gli astronomi a ricorrere a osservatori sempre più sensibili allestiti in alcuni dei posti più sperduti al mondo, tra cui una zattera isolata in mezzo a un lago nell’altopiano del Tibet e un’isola nell’Artide canadese.

L’anno scorso l’Experiment to Detect the Global Epoch of Reionization Signature (EDGES), un’antenna davvero molto semplice in una remota località semidesertica dell’Australia, potrebbe avere visto il primo indizio della presenza di idrogeno primordiale intorno alle prime stelle. Oggi altri esperimenti sono sul punto di raggiungere la sensibilità necessaria per cominciare a mappare in 3D l’idrogeno primordiale, e quindi l’universo più antico. Adesso è questa “l’ultima frontiera della cosmologia”, commenta Avi Loeb, astrofisico teorico allo Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) a Cambridge, in Massachusetts: nasconde la chiave per rivelare come una massa indistinta e uniforme di particelle si sia evoluta formando stelle, galassie e pianeti. “Appartiene alla storia della nostra genesi, alle nostre radici”, commenta Loeb.

Una riga sottile

Circa 380.000 anni dopo il big bang, l’universo si era espanso e raffreddato abbastanza perché il suo brodo, composto per lo più da protoni ed elettroni, cominciasse a formare gli atomi. All’epoca la materia ordinaria era costituita soprattutto da idrogeno, che però non emette né assorbe fotoni nella massima parte dello spettro elettromagnetico. Di conseguenza è per lo più invisibile.