4000 ANNI FA “L’ERUZIONE DI AVELLINO”

L’eruzione è detta di Avellino perché i suoi prodotti si trovano. al giorno d’oggi, principalmente in quella direzione

“Esplora I vulcani Italiani”

Testi e grafica a cura di L. Giacomelli

Le pomici, bianche alla base e grigie verso l’alto, dell’eruzione di Avellino

Dopo quella di Mercato, è presumibile che siano avvenute altre eruzioni, anche importanti, ma i dati ricavabili dai prodotti danno la certezza di un grosso evento solo dopo più di 4.000 anni. L’eruzione, detta di Avellino perché i suoi prodotti si trovano principalmente in quella direzione, fu comunque preceduta da un periodo di inattività, testimoniato da un diffuso paleosuolo. Per molto tempo i vulcanologi confusero i prodotti di questa eruzione, avvenuta intorno a 3750 anni fa, con quelli della successiva, tanto i depositi erano simili fra loro.

Le pomici di Avellino, proprio come quelle eruttate molto più di un millenio dopo, sono di colore bianco alla base e grigie all’incirca a partire da metà dello strato. Inoltre, in entrambe le eruzioni, sopra le pomici, si trovano ceneri sedimentate dai flussi piroclastici, intercalate da pomici, indicanti una fase con colonna eruttiva pulsante. Le due eruzioni terminarono con violenti flussi piroclastici, i cui prodotti formano la parte superiore di entrambi i depositi.

-

La successione dei prodotti eruttati è identica a quella che nel 79 d.C., distruggendo intere città dell’antica Roma, catapulterà il Vesuvio nella storia. Solo nei primi anni ’70 i vulcanologi, con un capillare lavoro di rilevamento, distingueranno definitivamente le due eruzioni. Paragonabili fra di loro per volume e tipo di prodotti emessi, esse differiscono innanzi tutto per l’area di distribuzione dei depositi.

prodotti dell’eruzione di Pompei: in appoggio sulla strada di epoca romana si vedono le pomici e, sopra la linea tratteggiata, i depositi dei flussi piroclastici

Le colonne eruttive che si alzano sopra il vulcano fino a raggiungere la stratosfera, si curvano nella direzione dei venti e lasciano cadere dall’alto i frammenti di magma ormai solidi sopra un’area che rispecchia la forma assunta dalla nube. Alla nostra latitudine, le correnti di alta quota spirano prevalentemente da Ovest verso Est e per questo gran parte delle eruzioni esplosive dei Campi Flegrei e del Somma-Vesuvio coprono con i loro prodotti da caduta più grossolani tutti i terreni immediatamente intorno al vulcano e poi, con granuli di dimensioni decrescenti con la distanza, un’area ellittica allungata verso Est.

Molti prodotti da caduta delle eruzioni più violente dei Campi Flegrei arrivano oltre Napoli e quelli delle eruzioni del Somma-Vesuvio si trovano ben al di là degli Appennini. Le ceneri sono trascinate ancora più lontano e, cadendo al suolo, formano sottili strati difficili da ritrovare sul terreno, ma spesso riconosciuti nei carotaggi effettuati in mare.

Molti prodotti da caduta delle eruzioni più violente dei Campi Flegrei arrivano oltre Napoli e quelli delle eruzioni del Somma-Vesuvio si trovano ben al di là degli Appennini. Le ceneri sono trascinate ancora più lontano e, cadendo al suolo, formano sottili strati difficili da ritrovare sul terreno, ma spesso riconosciuti nei carotaggi effettuati in mare.

Dimensioni delle pomici dell’eruzione di Avellino lontano dal cratere (Ariano Irpino)

A differenza delle pomici di Avellino che, rispecchiando questo andamento, coprono un’area allungata verso Est, quelle del 79 d.C. sono insolitamente cadute verso Sud-Est in direzione di Pompei e della penisola Sorrentina, sui cui rilievi se ne ritrovano ancora spessi accumuli.

Per quanto riguarda i flussi che scorrono al suolo, quelli dell’eruzione di Avellino, almeno i più ricchi in gas, si sono spinti fino a 10 km verso Nord-Ovest, mentre quelli dell’eruzione di Pompei si sono dispersi prevalentemente verso Sud. La direzione dei flussi dipende dalla topografia della zona ed è evidente che nel corso delle due eruzioni il vulcano doveva avere una forma o un’altezza diversa.

strato di cenere da flusso (in basso) dell’eruzione di Avellino in uno scavo archeologico di Frattaminore, circa 20 km dal Vesuvio

Un contribuito definitivo al riconoscimento delle due eruzioni si è avuto dall’archeologia. Nel 1972, i lavori per la costruzione dell’autostrada Caserta-Salerno intersecarono una piccola collina in Località Tirone, nel Comune di Palma Campania. Il taglio incontrò a cinque metri dalla superficie uno strato di oltre 60 cm di pomici, bianche alla base e grigie nella parte superiore, che coprivano numerose tombe del IV secolo a.C. Sotto questa necropoli, un altro strato di pomici copriva un paleosuolo che conteneva abbondanti residui di legno carbonizzato e un’area di forma rettangolare (circa 5 x 4 m), dove emergevano orli di vasi e frammenti di ceramica.

Tracce di carri sul paleosuolo intorno allo scavo di Palma Campania

Alcuni vasi si trovavano accatastati uno accanto all’altro, due dolii e un piatto sembravano rovesciati intenzionalmente, una tazza era in posizione di caduta accidentale sopra uno strato di carboni. Intorno, altri recipienti, tazze, olle e brocche, tra le quali una rovesciata a terra era riempita di materiale vulcanico stratificato. La superficie di questi recipienti appariva screpolata e vetrificata per effetto della temperatura, fatto che in un primo tempo fece pensare alla discarica dei pezzi mal riusciti di una fornace.

Lo scavo del sito incontrò difficoltà di ogni tipo, dalle piogge torrenziali, alle sollecitazioni della ditta appaltatrice del cantiere autostradale e, non ultimo, ai continui furti che impoverirono in maniera sensibile il materiale archeologico recuperato. Nonostante questo e nonostante il fatto che la collinetta dovesse fare rapidamente posto alla carreggiata e a un parcheggio dell’autostrada, il sito si rivelò una vera miniera, sia per gli archeologi che per i vulcanologi. Le indicazioni congiunte delle due discipline permisero di stabilire che l’insediamento preistorico era stato distrutto in maniera violenta e improvvisa da un’eruzione e che questa era evidentemente diversa e più antica di quella che aveva sepolto la soprastante necropoli del IV sec. a.C.

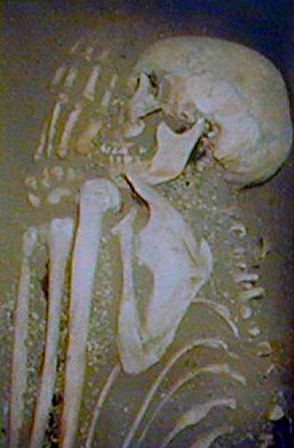

Scheletro rinvenuto in uno scavo sotto le pomici dell’eruzione di Avellino

Lo spesso strato carbonioso trovato sotto e tra i vasi e le dimensioni del rettangolo in cui erano concentrati i reperti, facevano pensare a un ambiente chiuso, forse una capanna, la cui intelaiatura di legno ricoperta da intonaco, (vi erano abbondanti pezzi di intonaco con tracce di bruciato) si era incendiata o per il calore sprigionato dalle pomici o, più probabilmente, per il crollo della struttura sopra un focolare acceso. Le intelaiature di legno che sostenevano i vasi e la struttura stessa dell’edificio preistorico furono le prime a crollare, rovesciando e rompendo alcuni degli utensili. Poi ogni cosa venne coperta dalla pioggia di pomici, sotto la quale la temperatura si mantenne così alta da provocare un inizio di fusione nell’argilla contenuta nell’impasto dei vasi, la cui superficie assunse l’aspetto screpolato e vetrificato.

Cranio di donna trovato sotto le pomici dell’eruzione di Avellino. Le frecce indicano le suture non ancora saldate, da cui si deduce un’età tra 20 e 22 anni e le macchie brune sugli incisivi superiori, dovute al consumo di acqua con alto contenuto di fluoro

Poco distante dal sito, in uno scavo profondo circa 100 m praticato nella campagna per fare posto a una discarica, la successione dei prodotti eruttivi appariva chiara: lungo la parete dello scavo, a 2 m dalla superficie, vi era uno strato di circa 40 cm di pomici grigie. Più in basso, tra 4 e 6,50 metri dal piano campagna, un altro strato di pomici copriva un paleosuolo. I due strati di pomici erano separati da prodotti di flussi piroclastici.

I prodotti delle fasi iniziali dell’eruzione di Avellino: le pomici bianche sono cadute sopra il paleosuolo e hanno alla base un sottile strato di frammenti lavici e ceneri (compreso nel tratteggio) derivante dalle esplosioni che hanno causato l’apertura del condotto

Collegando nel breve tragitto in linea d’aria la posizione dei siti rispetto ai prodotti vulcanici della cava, l’insediamento dell’Età del Bronzo risultava sotto le pomici più profonde, attribuite all’eruzione di Avellino, mentre le tombe del IV sec. a.C. venivano a trovarsi sotto le pomici più recenti e più vicine alla superficie, quelle dell’eruzione del 79 d.C. Erano in questo modo definitivamente confermate le intuizioni dei vulcanologi basate sulla differente distribuzione dei prodotti delle due eruzioni e, seguendo questa ipotesi, numerosi insediamenti preistorici vennero scoperti ad Est del Vesuvio sotto le Pomici di Avellino, fino ad Ariano Irpino.

Tibia sinistra di un uomo sepolto sotto le pomici dell’eruzione di Avellino. Le frecce indicano un’escrescenza ossea, forse di origine genetica e la deformazione, presente anche nella donna, tipica delle persone che passano molto tempo in posizione accovacciata

Che l’eruzione del 79 d.C. fosse stata una catastrofe era ampiamente documentato dal disseppellimento di intere città con molti dei loro abitanti. Ma anche quella di Avellino doveva aver fatto i suoi danni, proporzionati al livello di sviluppo e di densità umana intorno al Vesuvio, ma non per questo meno drammatici. In un’area al margine dello scavo di una villa rurale di epoca romana che sorgeva sopra un’ampia collina nei pressi di S. Paolo Belsito, poco distante da Nola, furono trovati sotto le pomici di Avellino gli scheletri di un uomo e di una donna la cui posizione raccolta, con le mani sul viso, ricordava straordinariamente l’ultimo gesto di molti abitanti di Ercolano e Pompei.

Le buone condizioni delle ossa, nonostante le radici degli alberi avessero invaso il tronco dello scheletro maschile e una gamba di quello femminile, permisero di riconoscere una donna robusta, alta 1 un metro e mezzo, che alla giovane età di circa 20-22 anni registrava nell’osso pelvico il segno di almeno tre parti. Le analisi delle ossa del cranio e delle volte orbitali rivelarono inoltre ricorrenti carenze di ferro, forse coincidenti con i periodi di gravidanza e di allattamento. Il maschio aveva un’età molto avanzata per l’epoca, tra i 40 e i 50 anni, una statura insolitamente alta, un metro e 72 cm, e una forte muscolatura, deducibile dalla inserzione dei legamenti muscolari sulle ossa lunghe. A causa dell’età e delle condizioni di vita era afflitto da artrosi ai piedi e alle ginocchia.

Calco di un corpo sepolto sotto i prodotti dell’eruzione di Pompei

Le ossa delle tibie di entrambi, oltre a registrare un leggero rachitismo per carenze alimentari, avevano deformazioni tipiche delle persone abituate a una postura accovacciata. I denti recavano tracce di un’anomalia (ipoplasia) causata da periodi di stress e debilitazione durante le fasi di accrescimento e macchie di colore bruno (fluorosi) dovute ad un eccesso di fluoro nell’acqua, ritrovate anche in molti individui di Ercolano vittime dell’eruzione del 79 d.C. Inoltre, i denti superiori anteriori recavano segni di abrasioni, come se fossero stati sottoposti a un continuo sfregamento, forse per l’uso della bocca come terza mano nella preparazione di cordami o di cesti con fibre vegetali. Sorprendenti i risultati delle analisi sul DNA eseguite su un campione dell’osso interno del calcagno maschile che dimostrarono, tra l’altro, come quel maschio di 4000 anni fa e un napoletano di oggi appartengano allo stesso gruppo biologico.

Lo scheletro trovato a S. Paolo Belsito

Il tempo che separa l’eruzione di Avellino da quella di Pompei è molto lungo e sicuramente ricco di episodi anche se, come in molti altri periodi compresi fra due grosse eruzioni esplosive, l’attività del vulcano deve essere stata prevalentemente effusiva. Il fianco occidentale dell’odierna struttura del Vesuvio presenta una piattaforma lobata, il Piano delle Ginestre, delimitata a Nord da Colle Umberto e dal rilievo su cui sorge lo storico edificio dell’Osservatorio Vesuviano e verso Sud-Ovest da un accumulo di prodotti eruttati soprattutto nel corso delle due eruzioni di Avellino e di Pompei.

Sul fianco occidentale del Vesuvio manca la cornice del Monte Somma che circonda gli altri lati del cono. L’avvallamento tra le due strutture è ora un’area pianeggiante, il Piano delle Ginestre, formata dall’accumulo di prodotti vulcanici