Il distacco dell’iceberg da Larsen C spiegato da un glaciologo

Un evento naturale, o un effetto del riscaldamento globale? Quali conseguenze avrà sul livello del mare? Perché è avvenuto durante l’inverno (antartico)? Dove si dirigerà ora? Focus lo ha chiesto a un glaciologo, e le risposte non sono affatto scontate.

www.focus.it

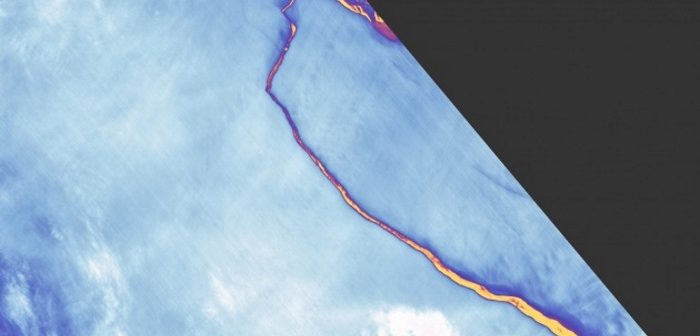

Tra il 10 e il 12 luglio 2017 un iceberg di quasi 6.000 km quadrati e mille miliardi di tonnellate di peso si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Larsen C, la più grande della Penisola Antartica. Il processo è stato ampiamente ripreso dai media di tutto il mondo, e spesso interpretato come un altro dei disastrosi effetti dei cambiamenti climatici. È davvero così? Come è avvenuta la separazione del mega iceberg – ribattezzato A-68 – e che cosa dobbiamo aspettarci?

Ne abbiamo parlato con Renato R. Colucci, climatologo e glaciologo dell’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, docente di glaciologia all’Università di Trieste.

Che cos’è il calving? Il calving (“partorire”, in inglese) o distacco dei ghiacci «è uno dei processi di ablazione (fusione) naturale caratteristico dei ghiacciai, che nel loro lento fluire verso valle per effetto della gravità e delle deformazioni interne causate dalla loro stessa massa, raggiungono un lago o il mare. Il processo di fusione che avviene nella parte a più bassa quota dei ghiacciai in prossimità della fronte, porta in questo caso al distacco e crollo di porzioni di ghiaccio più o meno grandi: gli iceberg. Le stesse Alpi hanno qualche ghiacciaio che terminando in un lago alpino genera dei piccoli iceberg da calving; altri esempi noti avvengono nei mari dell’emisfero australe – un famoso ghiacciaio che fa calving è il Perito Moreno».

Ai poli è diverso? «Ai poli il calving riguarda principalmente gli ice streams, veri e propri fiumi di ghiaccio che drenano verso il mare il ghiaccio delle calotte antartica e groenlandese, e le ice shelves o piattaforme polari, ma su scala molto più grande: una ice shelf può avere dimensioni da decine o centinaia, fino a decine di migliaia di km quadrati di superficie. Stiamo parlando di ghiacciai continentali che arrivano in mare e avanzano in esso appoggiandosi spesso in parte sul fondale, per poi assottigliarsi nella parte terminale e galleggiare sotto la spinta idraulica marina (da qui il loro aspetto in sezione simile ad una mensola – shelf appunto)».

Come è fatta una piattaforma glaciale (ice shelf): nello schema si nota che poggia sul fondale marino. | Wikimedia Commons

Dove avviene il distacco? «Il comportamento dei calving glaciers è molto vario. Alcuni fluiscono più lentamente e producono iceberg solo di rado, altri sono molto rapidi e generano enormi quantità di iceberg alla loro fronte. La produzione maggiore di iceberg si verifica in ogni caso nella parte terminale di ogni ghiacciaio dove le caratteristiche climatiche sono più miti e il ghiaccio rimane esposto per lunghi periodi in seguito alla fusione nivale. Se non intervenisse il calving a tagliare queste lingue di ghiaccio, il ghiacciaio potrebbe espandersi indefinitamente, ed è quanto avviene durante le ere glaciali, quando le calotte di ghiaccio crescono di dimensione per le mutate condizioni climatiche».

Che rapporto c’è tra calving e cambiamenti climatici? Risposta breve: il riscaldamento globale accelera un processo di per sé naturale.

Risposta articolata: «È chiaro che il concetto di calving è strettamente legato alle condizioni climatiche, cioè sia alla temperatura atmosferica, sia a quella dei mari. I ghiacciai sono per così dire “attaccati” da questi due fronti. Se il distacco di questo grande iceberg dalla Larsen C sia strettamente collegato al global warming è difficile da stabilire. Ma tutto il processo di accelerazione del calving che si sta osservando in Antartide, nei ghiacciai più piccoli della Patagonia così come in Groenlandia o in Alaska è chiaramente legato alla modificazione del clima, quindi all’aumento delle temperature medie annuali, al prolungamento della stagione calda e all’aumento della temperatura degli oceani. La correlazione è ovvia».

Quali studi lo dimostrano? «Moltissimi, in particolare quelli che si sono occupati di misurare le interazioni clima-atmosfera e le variazioni di velocità degli ice-stream antartici. Si è ad esempio visto come il limite di vitalità delle ice shelves corrisponda all’isoterma (una delle linee sulle carte meteorologiche che uniscono le località con la stessa temperatura) dei – 9 °C. Quando cioè la temperatura media dell’anno sale al di sopra dei 9 gradi sotto lo zero, le ice shelves collassano.

Se tracciamo l’isoterma – 9 °C nella Penisola Antartica, questa linea corrisponde perfettamente con il profilo delle altre piattaforme che hanno subito distacchi in passato, come Larsen A e Larsen B. Questo perché la temperatura dall’altra parte, dove non c’è più il ghiaccio, è ora troppo alta per sostenere la permanenza di una ice shelf».

Perché allora alcuni ricercatori sul campo sembrano aver ridimensionato il rapporto tra l’evento e il global warming? Risposta breve: perché la componente naturale è prevalente.

Risposta articolata: In un articolo pubblicato su The Conversation, Adrian Luckman, un autorevole glaciologo esperto in immagini satellitari che negli ultimi anni ha lavorato su Larsen C, ha affermato che questo processo non possa essere trattato esclusivamente come una questione di global warming. Perché questa precisazione?

«Luckman non ha radicalmente escluso una relazione tra il fenomeno e i cambiamenti climatici. Voleva forse affermare, un po’ provocatoriamente, che non tutti i processi possono essere assimilati soltanto al riscaldamento globale. Anche perché se non ci fosse il calving, l’ice sheet non sarebbe in equilibrio nemmeno in fasi climatiche stabili e si espanderebbe indefinitamente, cosa che non avviene verosimilmente da almeno 10 mila anni, ossia nel corso di tutto l’Olocene».

Le piattaforme di ghiaccio della Penisola Antartica occupano tre diverse baie lungo la costa: Larsen C è la più grande. Larsen A si è del tutto disintegrata nel 1995. Larsen B è in parte collassata nel 2002. Rimangono buona parte di Larsen C, e Larsen D. | Image via Antarctic Glaciers.org