INGV: cosa (non) sappiamo del vulcano Marsili? Vediamo di fare chiarezza

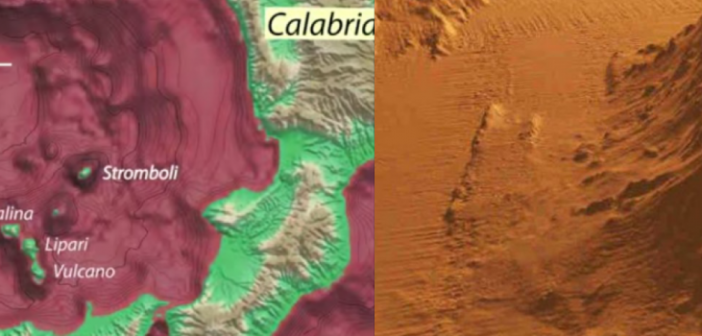

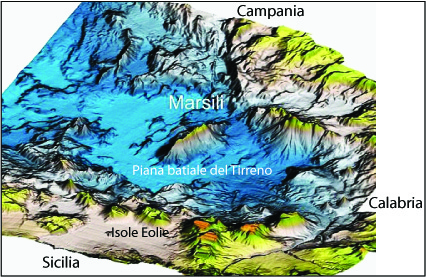

Qual è lo stato di attività del Marsili, il più grande vulcano d’Europa e del Mediterraneo? È vero che è attivo? Esiste un pericolo tsunami legato al possibile distacco di una grande frana (collasso laterale)? Il web è in continuo fermento su questo argomento, ma qual è lo stato attuale delle conoscenze su questo vulcano?

ingvterremoti.wordpress.com

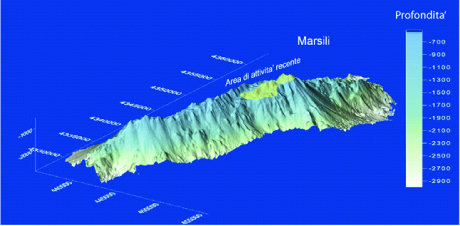

Ciò che sappiamo sul Marsili è legato a dati geofisici e campioni prelevati dalla sua sommità. Sappiamo che è interessato da un’attività idrotermale e da una attività sismica legata ad eventi di fratturazione superficiale e a degassamento. Sappiamo anche che esiste una zona centrale più “leggera” rispetto a quella di altri vulcani, come per esempio l’Etna; questa zona è più leggera perché interessata da fratture e circolazione di fluidi idrotermali. Le due eruzioni più recenti hanno età di circa 5000 e 3000 anni fa, sono stati eventi a basso indice di esplosività, e sono avvenute nel settore centrale dell’edificio a circa 850 m di profondità da coni di scorie con raggio minore di 400 metri. In caso di eruzione sottomarina a profondità di 500-1000 metri sul Marsili, l’unico segno in superficie sarebbe l’acqua che bolle legata al degassamento e galleggiamento di materiale vulcanico (pomici) che rimarrebbe in sospensione per alcune settimane (come accadde per l’eruzione del 10 ottobre 2011 al largo dell’isola di El Hierro alle Canarie). Il rischio associato a possibili eruzioni sottomarine è quindi estremamente basso, e un’eruzione a profondità maggiore di 500 metri comporterebbe probabilmente soltanto una deviazione temporanea delle rotte navali.

Figura 2. Modello digitale del vulcano Marsili, la cui lunghezza è di circa 70 km e la larghezza di circa 30 km

Una cosa che ancora non conosciamo sono i tempi di ritorno delle eruzioni del Marsili perché tali stime si basano su calcoli statistici su un gran numero di datazioni. Purtroppo per il Marsili ci sono solo 4 datazioni disponibili. In altre parole, è come se noi del Vesuvio conoscessimo solo le eruzioni del 1631 e del 1944 e dicessimo che i tempi di ritorno sono di 400 anni, mentre, in realtà, l’attività del Vesuvio tra queste due date è stata pressoché continua.

In termini di pericolosità legata alle eruzioni sottomarine, ai collassi laterali, e a possibili tsunami associati, i dati a nostra disposizione non consentono di fornire stime quantitative, ma alcune considerazioni preliminari possono essere fatte. Il collasso laterale di vulcani sottomarini è un fenomeno conosciuto da tempo e, qualora si verifichi, non è detto che produca tsunami. Questi ultimi sono generalmente associati a terremoti e/o frane di isole vulcaniche o di settori della scarpata continentale. Per la valutazione dei collassi laterali dei vulcani sottomarini e della pericolosità di tali eventi è assolutamente prioritario (a) effettuare una stima della stabilità dei versanti del vulcano, (b) valutare il volume di roccia potenzialmente coinvolto, (c) conoscerne le modalità di movimento lungo il pendio e, una volta noti tutti i parametri, (d) verificare se il volume di roccia e la dinamica della frana sottomarina sono compatibili con l’innesco di uno tsunami.

Figura 3. Stratigrafia di una carota prelevata a 893 m di profondità nel settore centrale del Marsili (colonna a sinistra), immagini al microscopio elettronico delle scorie vulcaniche (colonna al centro), e risultati delle analisi granulometriche di campioni selezionati (colonna a destra)